【解説】コーヒーの香り成分・焙煎による変化

焙煎を起点としたコーヒーの香りについて、その成分変化や種類について解説します。

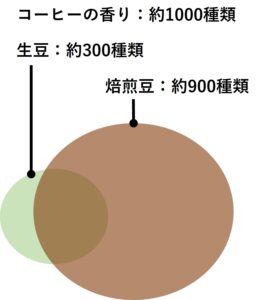

コーヒーの香りの種類は約1,000種類

コーヒーの香りは1,000種類以上あると言われています。この1,000種類は、焙煎豆・生豆の総計であり、焙煎によって初めて生まれる香りもあれば、生豆にのみ存在する香りも存在します。栽培環境、品種、精選、輸送保管から焙煎まで、サプライチェーン上のさまざまな要因がそのコーヒーの香りを形成に影響を及ぼします。

一方、近年のコーヒー香気成分の同定、定量および再構成を通した研究結果の結論としては、コーヒー香気に重要な成分(コーヒーをコーヒーたらしめる成分)数は、30~60成分程度に過ぎない可能性が指摘されています。

最もコーヒーらしい香り成分

旦部幸博氏は著書の『コーヒーの科学』(講談社・2016年)において、最もコーヒーらしい香りとして、2-フルフリルチオール(2-フルフリルメルカプタン)を取り上げています。

この成分は、メイラード反応(後述します)により生まれるフルフラールとシステインなどの含流アミノ酸由来の硫化水素が反応し、生成されます。

コーヒーの「淹れたて香」の秘密

コーヒーは、抽出してすぐに飲むと、香ばしい香り=淹れたて香が強く感じられます。

2-フルフリルチオールは「淹れたて香」としても著名で、T. Hofmann& P. Schieberleは、『Chemical Interactions between Odor-Active Thiols and Melanoidins Involved in the Aroma Staling of Coffee Beverages』 J. Agric. Food Chem. 2002, 50, 319-326 において、2-フルフリルチオールがコーヒー液中で急速に褐色物質のメラノイジンと反応して消失することを示しています。

日本の小川香料の研究チームは、この2-フルフリルチオール(FFT)に加え、methional、 3-mercapto-3-methylbutylformateの3種の硫黄化合物が淹れたての香りとして重要であるとしています。また、FFTは酸化(pH5-7程度の変化)によって大きくその残存率が変わることを見出しました。(J. Agric. Food Chem. 2003, 51, 9, 2674–2678)

普段飲んでいるコーヒーも、香ばしい香り、ロースト感のある香りは消失しやすい印象があります。淹れたてと30分後、1時間後のコーヒーを比較してみると違いは歴然です。目の前のカップの中のコーヒーにも、様々な化学反応が起こり、香味が目まぐるしく変化している。そう考えると、今まさに口に運んだその一口の味わい方が変わってきそうです。

このように経時的な香りの変化もコーヒーの魅力と面白さのひとつといえるでしょう。

最も重要な化学反応:メイラード反応

メイラード反応とは、糖とアミノ酸が加熱によって反応し、褐色の色や香ばしい風味を生み出す化学反応のことです。

コーヒー以外では、パンやお肉を焼いて色や香りが変化する例があり、メイラード反応によって、コーヒーらしい香りが生まれるといっても良いでしょう。

メイラード反応の初~中期では、ショ糖の加熱によって生成する甘い香りのフラノン類(ソトロン、フラネオール)や、果実感に寄与するアルデヒド類、バター様のケトン類などが生成されます。

メイラード反応の中~後期では、香ばしさに寄与するアルキルピラジンなどが生成されます。これがアルデヒド類と組み合わさることで、チョコレート様の香りにも感じられます。

アラビカ種とロブスタ種の香りの違い

市場にあるコーヒーの大半は、アラビカ種とロブスタ種に分類されます。

一般的にアラビカ種のほうがロブスタ種より品質が良く、美味しいとされています。

それぞれの品種の味・香りの違いは、焙煎中に生じる香気成分の前段階、すなわち生豆に含まれる香気前駆体(aroma precursors)の組成と量の違いによって説明できます。

アラビカ種:前駆体として糖・アミノ酸が豊富

メイラード反応が活発で、カラメルやナッツ、甘く複雑で花や果実のような香りも生成する。また、チオール類(2-フルフリルチオール等)の香気生成も多く、コーヒーらしい香りが生まれる。

ロブスタ種:糖・アミノ酸が少なく、クロロゲン酸が多い

メイラード反応が限定的で、クロロゲン酸が焙煎によりフェノール系の化合物となることで、焦げっぽい・土臭い香りが優勢となる。

チオール類の前駆体が少なく、「コーヒーらしい香ばしさ」よりも重く苦い香りが支配的になる。

コーヒーの焙煎度(ハイロースト、フルシティロースト、フレンチロースト etc.)

コーヒーの焙煎度には、一般的に下記のような表現の仕方(目安)があります。焙煎が進み、色が濃く黒くなるにつれ、ライトローストからイタリアンローストまで、8種類に分類されます。どの程度の豆色がその焙煎度となるか、明確な定義はなく、実際には各お店や焙煎業者毎に仕分けされます。あるお店では、フレンチと呼んでいた色づき具合が、別のお店ではイタリアンと呼ばれることもあります。

焙煎度の違いによる香味の変化

香味の傾向として、浅煎りでは酸味~深煎りになるほど苦味が支配的になります。日本では酸味の効いたコーヒーを避ける方は多いですが、淹れてから時間がたち、煮詰められて出てくるような酸味と異なり、良質な豆を適正に焙煎された浅煎りのコーヒーの酸はジューシーな味わいです。コーヒー飲用杯数の多い北欧諸国では、ノルディックローストと呼ばれる浅煎りのコーヒーが良く飲まれる文化があります。

シティまたはフルシティロースト以降を深煎りと呼び、日本の喫茶店ではこの焙煎度合が多いのではないでしょうか。私自身、ブラックコーヒーで飲むには最も飲みやすいゾーンだと感じています。

フレンチロースト以降の深煎りになると、フェノール系化合物を主体とした深煎り香が強く感じられることで、ある程度香味がマスキングされ、豆の良し悪しが隠されることもあります。そのため、品質の低い豆を深煎りに仕立てることで、うまく調整する方法も考えられます。しかし、深煎りでも強烈な個性を持つ豆、独特な香りを放つ豆もあります。

感覚的に、標高の高い地域で生産された豆は深煎りに耐えられると思われている焙煎師の方も多いのではないでしょうか。

イタリアンローストはスモーキーな香りが特徴的ですが、その独特なコーヒー感がミルクとの相性も良く、エスプレッソとしてカフェラテに使われることも多いです。

ちなみにスターバックスの豆で深煎り焙煎が特徴の商品が「カフェベロナ」。とても分かりやすい、圧倒的にスモーキーな香りが個性的です。